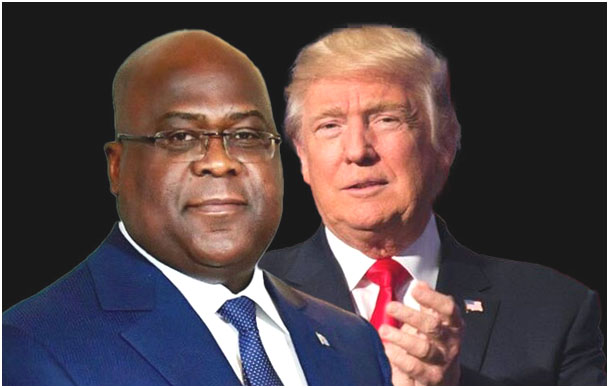

Alors que le Président Félix Tshisekedi alertait, vendredi en Conseil des ministres, sur « la nécessité de prendre des mesures urgentes » face à l’arrêt des financements de «certains partenaires internationaux », une enquête révèle une réalité plus ciblée : seul Washington via l’USAID sous Donald Trump a gelé ses aides. Pourquoi le gouvernement congolais a-t-il gardé le silence sur l’origine américaine de cette suspension, malgré ses impacts sur les services publics essentiels ? Crainte de représailles, calcul diplomatique autour d’un accord « mines contre sécurité» en négociation ? Les zones d’ombre persistent, même si Kinshasa se veut rassurant : aucun autre bailleur n’a suivi. Décryptage.

Lors du Conseil des ministres du 28 mars 2025, le Président Félix Tshisekedi a tiré la sonnette d’alarme. «Des mesures urgentes» doivent être prises face à «l’arrêt du financement de certains partenaires internationaux», a-t-il déclaré, laissant planer l’idée d’un possible retrait massif des bailleurs de fonds. Une annonce qui a suscité émoi et interrogations, tant la RDC dépend de l’aide extérieure pour ses services publics.

Pourtant, une enquête d’Econews révèle une réalité bien plus ciblée : seul un partenaire a, pour l’heure, gelé ses fonds – les États Unis via l’USAID, sous l’administration Trump.

Contrairement aux craintes initiales d’un désengagement généralisé, aucun autre partenaire traditionnel (Union européenne, Banque mondiale, etc.) n’a suspendu ses appuis financiers à la RDC. Le gel des fonds américains, décidé unilatéralement par Donald Trump, concerne spécifiquement les programmes de l’USAID, une agence clé pour le développement des secteurs sociaux et environnementaux. Mais pourquoi le gouvernement congolais a-t-il évité de nommer ouvertement l’administration Trump dans ses communications officielles ?

WASHINGTON SEUL CONCERNE

Selon des sources proches du dossier, Kinshasa naviguerait en eaux troubles. D’un côté, le pouvoir tshisekediste craint des « représailles » supplémentaires de Washington, déjà en tension avec la RDC sur plusieurs dossiers. De l’autre, les deux pays seraient engagés dans des négociations complexes autour d’un accord «mines contre sécurité», visant à sécuriser l’Est du pays en échange de garanties sur l’exploitation des minerais stratégiques. Nommer Trump aurait pu fragiliser ces pourparlers.

Si le gouvernement assure que «cette interruption soudaine de ressources extérieures compromet la continuité des services publics» (santé, éducation, eau, agriculture), les analystes tempèrent. «L’USAID représente une part significative, mais non vitale, du budget de développement. La vraie inquiétude, c’est un effet domino si d’autres pays emboîtent le pas à Washington », explique un économiste kinois sous couvert d’anonymat.

Reste une énigme : pourquoi avoir laissé croire à un risque systémique, alors que seule l’aide américaine est touchée ? Pour certains observateurs, Kinshasa aurait instrumentalisé cette crise partielle pour justifier des «mesures urgentes » de rationalisation des dépenses publiques. Pour d’autres, il s’agirait d’une manœuvre préventive pour alerter les autres partenaires sur les risques d’un désengagement.

Malgré les dénégations officielles, des ONG locales rapportent déjà des retards dans des projets agricoles et d’accès à l’eau financés par l’USAID. « Des milliers de familles risquent de perdre leur seule source de revenus », s’alarme un coordinateur de terrain à Goma.

Alors que le gouvernement minimise publiquement la portée de ce gel, les prochains mois diront si cette crise bilatérale reste un incident isolé… ou le prélude à un isolement accru de la RDC, dans un contexte géopolitique africain toujours plus volatile.

LA SOLUTION PALLIATIVE

Quoi qu’il en soit, «face à cette urgence, le Président de la République a instruit les membres du Gouvernement en charge des secteurs concernés, sous la coordination de la Première ministre, de prendre sans délai les mesures suivantes : mener une analyse rigoureuse et exhaustive de la dépendance actuelle de nos secteurs stratégiques aux financements extérieurs, en particulier dans la santé, l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’agriculture. Cette évaluation devra déboucher sur la formulation de mesures correctives concrètes et adaptées en vue d’atténuer les effets négatifs de cette rupture de financement ; élaborer un Plan national de transition structuré et réaliste permettant d’assurer la continuité des services essentiels à la population. Ce Plan devra intégrer des mesures d’urgence à court terme, mais également des actions durables visant à renforcer la résilience de nos systèmes éducatif et sanitaire en portant une attention particulière aux aspects suivants : ressources humaines, approvisionnement en médicaments, accessibilité et qualité des services ; infrastructures, équipements, – procéder à une révision stratégique de nos priorités nationales en réajustant nos plans sectoriels et nos cadres d’investissement ».

Selon les instructions du Président de la République, « cette reprogrammation devra reposer sur une vision concertée, inclusive et prospective intégrant des mécanismes de financement innovants, mobilisant les ressources nationales et explorant des partenariats alternatifs. Une refonte de notre politique nationale de l’aide au développement s’avère indispensable pour garantir une meilleure souveraineté budgétaire et une efficacité accrue de l’action publique».

Un rapport sur la mise en œuvre de ces recommandations, assorti d’un calendrier d’actions et d’indicateurs de suivi, est attendu dans un mois.

Hugo Tamusa