Plus de trois ans après avoir reçu le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege déplore que les crimesqu’il dénonçait, dont les viols de guerre, perdurent dans son pays. Il continue de développer son action pour «réparer» les victimes des violences sexuelles et à défendre, plus largement, les droits des femmes.

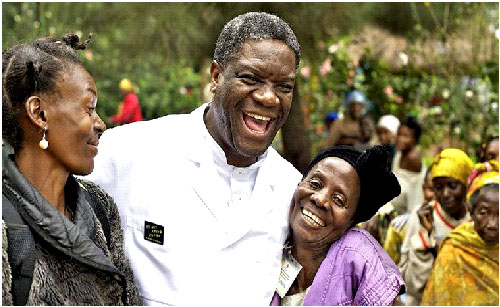

«C’est parfois difficile de sentir qu’on ne peut pas s’exprimer dans son propre pays. J’avais besoin de sentir que j’étais chez moi ». La voix du Dr Denis Mukwege est nouée par une émotion intense, à la mesure de l’accueil effervescent que lui a réservé une assistance d’un bon millier de personnes, rassemblées, le jeudi 2 mars 2022, dans l’amphithéâtre de l’Excellence de l’Université de Lubumbashi. Elles sont venues écouter la conférence que donne le lauréat 2014 du prix Sakharov du Parlement européen et prix Nobel de la paix 2018 sur le thème « le viol comme arme de guerre ». Un sujet que le gynécologue congolais ne connaît que trop bien. Situé à Bukavu, dans le Sud-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), l’hôpital de Panzi que dirige le Dr Mukwege a pris en charge depuis 1999 plus de 70.000 victimes de violences sexuelles commises par des groupes armés, congolais et étrangers, avec, parfois, une sauvagerie qui dépasse l’entendement. Denis Mukwege parcourt le monde pour parler de ce fléau qui détruit les femmes physiquement, psychologiquement, saccage familles et communautés, et pour défendre la cause des victimes. Il va à présent partir en « tournée académique » à Kisangani, Goma, Kinshasa, Bukavu, dans ce Congo où sa voix porte plus difficilement.

Ciblé par de puissants ennemis que ses accusations dérangent, il vit confiné dans l’enceinte de son hôpital, protégé par les troupes onusiennes de la Monusco. C’est là qu’il a accordé un entretien à La Libre Belgique, poursuivi à Lubumbashi, une semaine plus tard.

Le Prix Nobel vous ouvre

les portes des palais, des chancelleries et des parlements, vous offre des tribunes pour porter votre message. Avec quel effet concret ?

Le changement que l’on peut observer, c’est que plus personne ne peut prétendre qu’il ne sait pas ce qui se passe à l’est de la République démocratique du Congo. Mais nous continuons au quotidien à traiter les victimes de violences sexuelles et cette pratique n’a pas cessé. Il n’y a pas eu suffisamment d’efforts pour enrayer ces atrocités qui se produisent souvent dans les zones rurales où il y a des conflits armés, mais également, et on le voit de plus en plus, dans les milieux urbains où il n’y a pas de conflits.

Un autre changement positif est qu’aujourd’hui, il y a un engagement pour que les malades puissent bénéficier des soins nécessaires. Des protocoles ont été mis en route et ils aident le malade à pouvoir récupérer sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan socio-économique nous essayons de faire de notre mieux, comme sur celui de la justice. Sur ce dernier plan, je dois souligner que nous avons cette impression que la justice militaire fait mieux que la justice civile. Nous voudrions que plus soit fait pour que les victimes n’aient pas l’impression d’être abandonnées. Ce qui nous marque terriblement, c’est le silence assourdissant de la communauté internationale, alors qu’il y a des crimes qui ont été commis et continuent à se commettre dans la région qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.

Que vous répondent les chefs d’État et de gouvernement que vous rencontrez, quand vous demandez l’application des recommandations du Rapport Mapping des Nations unies sur les crimes de guerre commis en RDC et la mise en place d’un Tribunal Pénal International (TPI) pour le Congo ?

Tous sont d’accord sur le fait qu’il faut une justice et lutter contre l’impunité. Il y a de l’émotion par rapport à ce qui se passe ici, mais elle n’est pas suivie d’actions concrètes. C’est là où le bât blesse. Si on reste au niveau de l’émotion, rien ne va changer.

Votre Prix Nobel a permis à la communauté internationale de se donner bonne conscience puis de passer à autre chose et d’oublier la RDC ?

Je ne peux pas répondre à leur place, mais quand je vois que ces crimes qui se commettent ne suscitent pas de la part de la communauté internationale les mêmes réactions que par rapport à d’autres situations, il y a lieu de se poser des questions. Quand la Russie a commencé à s’agiter autour de l’Ukraine, on a pu voir à quel point le monde s’engageait pour éviter l’escalade de ce conflit. Malheureusement, l’escalade s’est produite, et on voit que les sanctions pleuvent de partout. Pendant ce temps, le président d’un pays africain de la région (le Rwandais Paul Kagamé), qui figure parmi les responsables des atrocités qui ont été commises à l’est du Congo, annonce son intention de faire traverser la frontière à ses troupes sans que cela ne suscite aucune réaction ni que la presse internationale n’en pipe mot. Sur ce qui se passe en Afrique, tout le monde se tait. Nous avons la Monusco sur place qui ne dit rien. Le gouvernement congolais ne dit rien. L’Onu ne dit rien, la communauté internationale se tait alors que des gens sont en train de mourir tous les jours. Les Congolais observent qu’il y a deux poids deux mesures.

Que doit être la responsabilité de l’État congolais dans ce travail pour obtenir la justice ?

Un TPI Congo peut s’intéresser à quelques cas, ceux qui sont considérés comme les commanditaires des crimes. À côté, on aura besoin de chambres spécialisées mixtes dans lesquelles on mettrait des juges congolais et étrangers ensemble pour commencer à reconstruire la justice congolaise, qui a souffert de la dictature et de la guerre. On ne peut pas espérer que cette justice puisse se relever sans qu’il y ait un appui. Les Congolais méritent la justice autant que n’importe quel autre peuple. On ne parle pas de 10 000 morts, mais de millions de morts. J’ai donné cet exemple d’un parlementaire chef d’une milice dont les membres se livraient à des viols sur des enfants dans un village : le jour où la justice l’a arrêté, les viols se sont arrêtés. Cela montre que la justice peut avoir un impact.

Quelles sont vos relations avec le président Tshisekedi ?

Je l’ai vu plusieurs fois. J’attends toujours qu’il écrive au Conseil de sécurité des Nations unies pour demander l’application du rapport Mapping. S’il le fait et que c’est le Conseil qui bloque, la société civile peut encore poursuivre son plaidoyer, mais il y a un pas que nous, nous ne pouvons pas franchir.

La majorité des violences sexuelles commises à l’Est du Congo sont le fait de milices armées, mais le phénomène se répand dans la population civile. Cela signifie-t-il que la population d’un pays violenté est condamnée à sombrer dans la violence ?

Des études le démontrent. Cette situation perdure depuis plus de vingt-cinq ans. Le grand problème, c’est que lorsqu’un enfant a vu son père décapité, a vu sa mère violée, a vécu des atrocités, quel exemple a-t-il eu pour ne pas commettre des viols ? Allez lui expliquer qu’il doit respecter la mère et le père d’autrui, respecter la vie humaine. Et quand cela dure vingt-cinq ans, les enfants qui ont vécu ça sont devenus des adultes. C’est une responsabilité commune. On a vu la chose venir, on n’a pas fait grand-chose pour arrêter ce type de violences qui fait métastase dans la société. Le cas du Congo est différent de beaucoup de pays où il s’est passé des drames à cause de la longueur du conflit. La Seconde Guerre mondiale a duré cinq ans, les guerres d’ex-Yougoslavie une dizaine d’années, le Rwanda quatre mois… Au Congo, c’est un quart de siècle. Il y a une génération entière qui n’a jamais connu la paix, qui a toujours vécu la violence et qui ne sait plus faire la différence entre les deux. C’est extrêmement dangereux, ça demande un travail de fond pour que les gens puissent encore vivre dans la stabilité.

Votre approche, pour les femmes survivantes de violences sexuelles, s’appuie sur quatre piliers : le pilier médical, le pilier psychosocial, le pilier socio-économique et le pilier justice. Faut-il ajouter un pilier «éduquer et réparer les hommes» ?

Dans mon discours, j’insiste beaucoup sur la masculinité positive. Nous effectuons un grand travail par rapport aux femmes. Nous avons le pilier médical. Le pilier psychologique avec des équipes qui utilisent tous les moyens, dont, de plus en plus, l’art-thérapie. C’est quelque chose que nous faisions en Afrique depuis toujours. Quand il y avait des drames, les gens chantaient et dansaient. Je viens de voir trois femmes, qui sont dans un état de pauvreté extrême. La dernière a son appareil génital en lambeaux, donc elle sent mauvais, elle ne peut pas aller au marché, elle ne peut pas avoir une vie sociale… Nous travaillons pour qu’économiquement, ces femmes puissent devenir autonomes. Et lorsqu’elles le sont, elles sont en mesure de demander justice. C’est une suite logique : on ne peut demander justice que quand on a le sens de la dignité. Dans l’état de pauvreté dans lequel se trouvent les gens, ils ont l’impression que cela ne sert à rien, d’autant qu’ils peuvent mourir demain. La justice, pour ses femmes, ce n’est pas se venger, mais pour que la société les reconnaisse comme victimes et qu’elles ne soient pas rejetées. Nous avons des programmes de mutuelles de solidarité, où nous mettons ensemble 25 femmes qui ont des affinités pour travailler ensemble, se soutenir mutuellement quand elles sont malades, quand il faut investir, quand se produit un événement… On est en train de reconstruire un tissu social qui a été détruit.

Et les hommes ?

(Il dessine deux ensembles représentant chacun 50 % de la population). Aujourd’hui la difficulté, c’est que parmi les hommes, il y a des bourreaux, mais aussi des victimes : les enfants nés du viol ; les enfants qui ont vu leurs parents agressés, ce sont des victimes. Si on travaille seulement ici (les femmes) sans s’occuper de là, cette violence va retourner là. C’est pour ça qu’à la Fondation Panzi, nous avons un programme Badilika, qui s’adresse aux hommes. Badilika, ça veut dire changement. On peut changer ce paradigme violence, en changeant notre perception de la masculinité. Parce que si elle devient synonyme de violence et de suprématie, cela a des conséquences très néfastes sur les 50 autres pour-cent de la population. Nous menons un travail très actif pour aboutir dans la société à une harmonie du genre.

Le service de votre hôpital dédié aux survivantes des violences sexuelles accueille également beaucoup de femmes qui souffrent de Prolapsus (descente d’organes, comme la vessie, le rectum, les intestins…), parfois très jeunes. Qu’est-ce que cela dit de la condition des femmes au Congo ?

On voit effectivement un nombre élevé de jeunes femmes qui souffrent de prolapsus sans même jamais avoir été enceinte, qui se retrouvent avec leur utérus entre les jambes. C’est parce qu’elles ont, dès l’âge de cinq ans, transporté sur de longues distances de lourds bidons d’eau de 10 ou de 20 litres. C’est une forme de violence faite aux femmes que de leur demander de faire des travaux lourds, dans des conditions très difficiles et qui finissent par endommager leurs organes génitaux.

Il y a aussi les accouchements précoces et très nombreux…

La petite de 16 ans que je viens de voir en consultation a commencé sa grossesse quand elle avait 15 ans. L’accouchement, c’est un traumatisme pour ces jeunes filles qui vont avoir un enfant alors qu’elles sont elles-mêmes encore des enfants. On va les retrouver demain avec des prolapsus ou des fistules. Tout cela, ce sont des conséquences de ces violences basées sur le genre, qui ne sont pas nécessairement liées au conflit lui-même, mais à un milieu où il n’y a aucune considération pour la femme. Nous travaillons à amener les hommes à laisser aux femmes la place qu’elles méritent dans la société.

Personne n’est éternel. Êtes-vous confiant dans le fait que ce que vous avez bâti va perdurer ?

Je n’ai pas de boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c’est ce que j’essaie de faire pour pérenniser l’action. Quand j’ai commencé ici, j’étais le seul gynécologue. Aujourd’hui, il y a une équipe de gynécologues que j’ai formés, qu’on a aussi envoyés en Belgique, en France, qui se débrouillent très bien. Le fait que j’aie des successeurs sur le plan technique est déjà une bonne chose. J’ai formé des femmes ici sur le plan du modèle holistique de Panzi, qui viennent avec des idées, comme cette collègue qui a créé un protocole pour les accouchements des mineures. Toutes ces équipes, je les vois en train d’évoluer, de faire des recherches pour améliorer le travail que nous faisons, et moi ça m’encourage beaucoup.

Votre action et votre plaidoyer font de vous un acteur politique…

(Il coupe). Non, un acteur de la société civile.

Une élection présidentielle et des législatives doivent normalement être organisées au Congo en 2023. Êtes-vous tenté par l’idée de vous jeter dans la mêlée ? Ou pensez-vous que vous serez plus utile à poursuivre votre action à la place que vous occupez ?

Si ce que je fais peut faire bouger les lignes, je préfère être là où je suis. Ce type de position politique n’est jamais une fin en soi. L’objectif, c’est pacifier pour amener un développement durable et que chacun puisse vivre en paix chez lui. Mais les positions politiques ne sont pas une fin en soi. J’aime ce que je fais, j’aurais souhaité que cela puisse amener le résultat final qui est la justice et la paix.

Entretien Olivier le Bussy (La Libre Belgique Afrique)