Cet article explore une stratégie de développement territorial pour la République démocratique du Congo (RDC) fondée sur la spécialisation fonctionnelle des provinces, sans compromettre l’unité nationale. Face aux limites d’un hyper-centralisme historique centré sur Kinshasa, nous proposons un modèle polycentrique, dans lequel chaque territoire valorise ses atouts économiques – agricoles, miniers, logistiques ou écologiques – tout en étant interconnecté aux autres par des corridors stratégiques (routiers, ferroviaires, fluviaux et numériques). Dix territoires pilotes sont identifiés comme pôles de transformation potentiels. Nous insistons sur la nécessité d’une décentralisation intelligente, associant répartition des institutions publiques, infrastructures adaptées et présence sécuritaire équilibrée. Ce modèle vise à renforcer la cohésion nationale, encourager une gouvernance de proximité et prévenir les risques de fragmentation. Il en résulte une vision d’un « Congo à plusieurs cœurs », articulée autour d’un État coordonnateur et garant de la souveraineté commune.

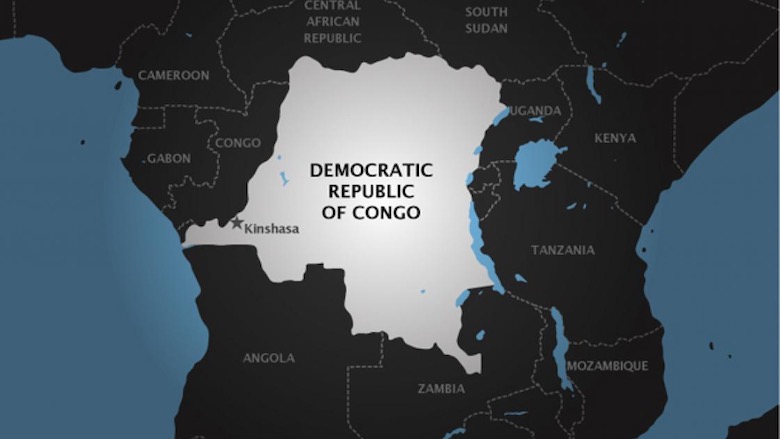

La République Démocratique du Congo (RDC) fait face à un défi stratégique : valoriser l’immense diversité de ses provinces sans menacer l’unité nationale. Pays-continent aux richesses variées, la RDC a longtemps souffert d’un hyper-centralisme qui a concentré le pouvoir et les investissements à Kinshasa, laissant de vastes provinces en marge. Certains observateurs vont même jusqu’à évoquer une possible « balkanisation » du pays, jugé trop vaste pour être géré efficacement. Or, la centralisation excessive a montré ses limites, tandis qu’une décentralisation mal conçue pourrait conduire à une fragmentation dangereuse du territoire. Comment alors développer chaque coin du pays selon ses atouts propres, tout en renforçant la cohésion d’ensemble ?

Et si le développement du pays ne passait plus par la centralisation, mais par la connexion des forces locales ? Dans un espace vaste comme un continent, l’enjeu n’est plus de tout concentrer, mais de répartir intelligemment les fonctions. Faire de chaque espace un pôle spécialisé n’est pas un luxe : c’est une nécessité pour équilibrer la croissance, rapprocher les services publics et rendre la présence de l’État visible dans chaque province. L’objectif est que le pays ne soit plus une capitale entourée de périphéries, mais un archipel de compétences interconnectées.

Certains de ces territoires — Lomela, Aru, Walikale ou Kasongo — sont plus étendus que des pays entiers d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique centrale. Leur poids géographique et démographique impose de les considérer non comme de simples subdivisions administratives, mais comme de véritables espaces économiques à part entière, capables d’abriter des filières industrielles, logistiques et environnementales complètes.

Ce modèle, fondé sur la spécialisation et la connectivité, s’appuie sur les corridors stratégiques identifiés. Chaque territoire devient ainsi un maillon actif : production agricole, transformation minière, commerce transfrontalier, bioéconomie, logistique, énergie. Reliés par les routes, les rails, les voies d’eau et le numérique, ces pôles tissent la trame d’une économie nationale cohérente et vivante.

Mais la connectivité physique ne suffit pas. Ce maillage appelle aussi une redistribution institutionnelle : implanter des directions générales, des écoles techniques, des tribunaux mobiles, des bases logistiques de l’armée et des services de sécurité dans les territoires eux-mêmes. C’est ainsi que la présence de l’État cesse d’être abstraite et devient un levier de stabilité et de confiance.

- Spécialiser chaque province, sans isoler ni diviser

La voie d’un développement équilibré passe par la spécialisation des territoires, mais sous une vision commune. Il s’agit de faire de chaque province un pôle de développement spécialisé, capitalisant sur ses atouts naturels, humains et économiques. Les riches terres agricoles du Kasaï, les minerais du Katanga, le potentiel hydroélectrique du Congo Central ou les forêts de l’Équateur – tous ces atouts locaux peuvent devenir des moteurs provinciaux de croissance. L’idée centrale est que chaque espace contribue, par sa vocation propre, à la trajectoire collective du pays, au lieu de ne penser qu’à son profit isolé. Cette spécialisation ne doit en aucun cas créer des îlots autonomes ou rivaux. Au contraire, elle doit s’inscrire dans un cadre national intégré, où chaque province dépend des autres et les enrichit en retour. Un « Congo à plusieurs cœurs », oui, mais qui bat au même rythme.

Cela implique que l’État conserve un rôle d’arbitre et de lien : il doit encourager les vocations provinciales (par des politiques ciblées, des incitations économiques, des investissements adaptés), tout en veillant à ce que les interactions entre ces provinces restent intenses. Spécialiser, oui, fragmenter, non – tel est le credo d’une vision d’ensemble où diversité rime avec unité.

- Bâtir un maillage national intégré

Pour que la spécialisation territoriale soit une force et non un facteur de division, il faut tisser un réseau d’interconnexions solide à travers tout le pays. L’infrastructure physique est la première clé : sans routes praticables, chemins de fer, réseaux électriques et liaisons numériques, les pôles de développement resteront des enclaves. C’est malheureusement le cas aujourd’hui : la RDC, vaste de 2,3 millions de km², ne dispose que de très peu de routes en bon état, et son réseau ferroviaire est éclaté en tronçons non connectés. Il s’agit de transformer la République Démocratique du Congo (RDC) en une puissance économique en libérant son potentiel de développement grâce à des infrastructures stratégiques (voir figure 1) et à une utilisation durable des ressources.

Au centre géographique du pays, Lomela pourrait devenir la véritable plaque tournante du réseau de transport congolais. Longtemps marginalisée, cette localité du Sankuru recèle un potentiel stratégique : sa position centrale la prédestine à jouer le rôle de carrefour logistique national, reliant les grands ensembles économiques de l’Ouest, du Nord, de l’Est et du Sud.

Faire de Lomela un hub de transport et de fret avancé permettrait de désenclaver le centre du pays et d’équilibrer les échanges entre les provinces. Ce centre intermodal accueillerait un port sec, un terminal ferroviaire, et une plateforme numérique de gestion du trafic et du fret, favorisant la fluidité des échanges de biens, de services et d’informations à l’échelle nationale.

Figure 1 : une conception innovante du réseau de transport pour le développement de la RDC

Source : Auteurs

Autour de cette plaque tournante, un réseau de routes transprovinciales structurerait le territoire :

- Bosobolo–Lomela pour connecter le grenier agricole du Nord-Ouest,

- Lomela–Sakania pour relier les zones minières du Haut-Katanga,

- Moanda–Lomela pour intégrer le port de l’Atlantique,

- Lomela–Aru pour ouvrir le corridor vers l’Est africain.

Ces grands axes seraient complétés par deux anneaux routiers majeurs :

- le premier reliant Kisangani à Ubundu en passant par Isangi, Boende, Mweka et Kasongo;

- le second, immense boucle occidentale et orientale, reliant Bumba, Mbandaka, Bandundu, Kamonia, Kabalo, Fizi, Walikale, Lubero et Aketi.

L’idée n’est pas de multiplier les infrastructures, mais de les intégrer intelligemment. Chaque itinéraire doit reposer sur des études de faisabilité complètes, identifiant le mode de transport le plus efficace — route, rail ou voie navigable — selon les coûts, les volumes et la durabilité environnementale. Ainsi, Lomela ne serait plus une localité oubliée au centre du pays, mais le point d’équilibre d’un Congo relié, productif et souverain.

À ces infrastructures de transport s’ajoute la nécessité de connecter les économies provinciales. Il faut encourager des corridors commerciaux intérieurs, des marchés interprovinciaux et des plateformes logistiques permettant aux produits du Katanga d’alimenter les industries du Kivu, ou au maïs du Kwilu de nourrir les villes minières du Lualaba, par exemple. Un espace économique national intégré réduira la tentation pour chaque pôle de ne regarder que vers l’étranger ou de se suffire à lui-même.

Par ailleurs, le développement d’infrastructures sociales et éducatives dans tout le pays est crucial. Des universités, hôpitaux, centres de recherche et hubs culturels judicieusement répartis favoriseront la circulation des savoirs et des compétences. Aujourd’hui encore, trop d’institutions d’enseignement supérieur et de soins de pointe sont concentrées dans la capitale, incitant les élites provinciales à l’exode vers Kinshasa ou à l’étranger. En installant, par exemple, une grande université agricole dans une province à fort potentiel agropastoral, ou un centre de recherche technologique près d’un pôle industriel minier, on ancre localement les talents tout en irriguant le pays entier.

Enfin, l’importance des réseaux numériques ne peut être sous-estimée. À l’heure où un pays se gouverne aussi par la donnée et la communication instantanée, chaque province doit être connectée à haut débit. Certes des progrès ont été faits avec un taux de pénétration d’Internet passé d’environ 16% en 2019 à plus de 33% début 2025. Mais un Congolais sur trois seulement a accès au web, ce qui signifie qu’une large majorité reste à l’écart de la société de l’information. Investir dans la fibre optique, la 4G/5G et les réseaux mobiles ruraux permettra non seulement de soutenir l’économie (services financiers mobiles, e-commerce, e-administration), mais aussi de renforcer la coordination économique, administrative et sécuritaire sur un pays immense.

En somme, un pays ne se développe pas par la juxtaposition de pôles isolés, mais par leur intégration fonctionnelle. Le Congo de demain doit ressembler à un organisme vivant : des organes aux fonctions distinctes, reliés par un système nerveux et sanguin (routes, rails, flux commerciaux, télécommunications) qui les fait travailler de concert.

- Décentralisation intelligente

Réussir un développement polycentrique suppose également de repenser la géographie de l’État. Aujourd’hui, Kinshasa concentre l’essentiel des institutions politiques et administratives, donnant parfois aux provinces le sentiment d’être délaissées ou de simples exécutantes. Une solution novatrice consisterait à décentraliser certaines institutions nationales à travers le territoire, de manière stratégique.

Concrètement, il s’agirait de répartir ministères, directions générales et agences publiques dans différentes villes du pays, afin que chaque province abrite une partie visible et active de la souveraineté nationale. Par exemple, on pourrait imaginer d’installer le ministère de l’Agriculture au cœur d’une province à haute productivité agricole, ou encore le siège d’une Agence nationale de l’environnement près des grandes forêts de l’Équateur. De même, des universités publiques de pointe pourraient se spécialiser selon la vocation économique de leur province d’implantation (mines, agriculture, technologie, etc.), en partenariat avec les ministères concernés.

L’objectif est double : rapprocher l’administration des citoyens et stimuler les économies locales. Lorsqu’un ministère ou un organisme public est implanté en province, il attire autour de lui des cadres, des fournisseurs, des événements et des investissements. La ville qui l’accueille bénéficie d’emplois qualifiés et d’une activité économique induite (logement, commerce, services). En outre, la population locale se sent mieux représentée et entendue, ce qui renforce la confiance envers l’État. À l’inverse, tout centraliser dans la capitale alimente frustrations et sentiment d’abandon en périphérie, un terreau potentiellement fertile pour les tensions séparatistes.

Cette idée de « délocaliser » l’État n’est plus tout à fait utopique. Des voix congolaises suggèrent déjà de déplacer certaines grandes institutions dans l’Est pour mieux sécuriser le pays – par exemple l’état-major de l’armée au Nord-Kivu, ou même le Parlement à Lubumbashi. Sans forcément aller aussi loin, une redistribution judicieuse des sièges institutionnels permettrait de décentraliser le pouvoir sans le diluer. L’État resterait unitaire, mais polycentrique dans sa présence. Un tel maillage administratif offrirait une incarnation tangible de l’unité nationale dans chaque coin du territoire.

Au-delà des symboles, la délocalisation de certaines administrations améliorerait l’agilité de la gouvernance. Des décisions au plus près du terrain, une meilleure connaissance des réalités locales par les hauts fonctionnaires, une réduction des lourdeurs bureaucratiques liées à la distance : autant d’atouts pour une gestion plus efficace et participative. Cela rejoint l’idée qu’un État plus proche est un État plus réactif et plus juste.

- Assurer une présence protectrice partout

Le volet sécuritaire est indissociable de cette réorganisation spatiale. Développer sans fragmenter exige que chaque province se sente protégée et intégrée sur le plan de la sécurité. Concrètement, cela passe par une distribution équilibrée des forces armées et de police sur l’ensemble du pays.

Lorsque certaines zones sont négligées par les forces de l’ordre, elles deviennent des foyers d’instabilité où prolifèrent milices et groupes armés. La tragédie à l’Est du pays en est l’illustration : plus on s’éloigne de Kinshasa, plus on dénombre de groupes armés actifs, profitant du vide laissé par l’État.

Assurer une présence dissuasive de l’armée et de la police dans chaque province a plusieurs effets vertueux. D’abord, cela garantit la stabilité locale, en décourageant l’émergence de rébellions ou de conflits communautaires liés à un sentiment d’abandon. Ensuite, cela rassure les investisseurs et les acteurs économiques : nul développement ne prospère dans l’insécurité. Que ce soit pour exploiter une mine, lancer une entreprise agricole ou construire une usine, la confiance dans la capacité de l’État à maintenir l’ordre est un prérequis.

Par ailleurs, un maillage sécuritaire national facilite une réponse rapide et coordonnée aux crises. Qu’il s’agisse de troubles, de catastrophes naturelles ou de menaces transfrontalières, disposer de troupes et de structures de commandement dans différentes provinces permet d’agir sans délai et de manière adaptée au contexte local. Chaque province deviendrait ainsi une pièce d’un puzzle sécuritaire national, interconnecté par des communications efficaces et une chaîne de commandement unifiée.

Enfin, déployer équitablement les forces de défense et de sécurité contribue à consolider l’unité nationale. Chaque citoyen, qu’il vive à Matadi, à Goma ou à Mbandaka, doit pouvoir sentir la présence protectrice de l’État. C’est un facteur de cohésion puissant : aucune province ne se sent laissée pour compte, et la fierté d’appartenir à la même nation s’en trouve renforcée. La sécurité n’est plus perçue comme un appareil lointain concentré dans la capitale, mais comme un filet de protection omniprésent, garant du droit commun partout sur le territoire. Ce filet, bien qu’invisible en temps de paix, constitue le socle sur lequel peut s’ériger un développement équilibré.

- Un modèle polycentrique pour un Congo souverain

En conjuguant spécialisation économique, interconnexions physiques et numériques, décentralisation administrative et maillage sécuritaire, la RDC peut tendre vers un modèle de développement polycentrique et robuste. Chaque province, forte de sa vocation propre, deviendrait un pôle d’excellence contribuant à la prospérité commune. Les mines du Sud-Est alimenteraient les industries nationales, les greniers agricoles du Centre-Équateur nourriraient les grands centres urbains, les forêts du Nord fourniraient des ressources tout en préservant l’écosystème global, etc. Aucun territoire ne serait laissé en friche ou exploité à sens unique : tous auraient une place dans le puzzle national.

Dans ce schéma, l’État conserve un rôle central, non pas en concentrant tout à Kinshasa, mais en coordonnant et en soutenant ces différents pôles. Il assure l’équité (en redistribuant les ressources et en évitant que certaines provinces ne décrochent), la solidarité (en secourant une province touchée par une crise grâce aux autres) et la cohérence stratégique (en définissant des orientations communes, par exemple via un plan national d’aménagement du territoire). Surtout, il reste le garant de la souveraineté et de l’intégrité du pays : un Congo polycentrique n’est pas un conglomérat de fiefs autonomes, mais bien une nation aux multiples centres névralgiques travaillant à l’unisson.

Ce modèle présente l’avantage de prévenir à la fois la marginalisation de certaines provinces et les tentations de sécession ailleurs. En faisant de la diversité provinciale une force, la RDC se dote d’un équilibre interne plus résilient. Aucun foyer de développement ne domine outrancièrement les autres, réduisant les frustrations ; et en cas de difficulté dans un pôle (par exemple une chute du cours d’une ressource minière), les autres relais de croissance prennent le relais, limitant la vulnérabilité nationale. C’est en quelque sorte doter le pays de plusieurs cœurs économiques et institutionnels, assurant une circulation vitale partout, plutôt que de tout miser sur un organe unique.

- Essayons de rêver : 10 territoires pilotes !

Et si la RDC osait repenser son développement à partir de ses territoires ? Non plus comme une mosaïque des espaces isolés, mais comme un vaste réseau vivant, où chaque espace joue sa partition dans une symphonie nationale. L’enjeu n’est plus de développer chaque territoire en vase clos, mais de bâtir une économie à mailles serrées, fondée sur la complémentarité, la mobilité et la cohérence.

Imaginons un pays où les routes, les rails, les fleuves et le numérique tissent une trame continue de circulation et d’opportunités. Dans ce Congo réinventé, Lomela deviendrait la plaque tournante d’un maillage territorial équilibré : un point de convergence reliant Bosobolo à l’ouest, Moanda au sud-ouest, Sakania au sud-est et Aru au nord-est. Ces axes ne seraient pas de simples lignes sur une carte, mais les artères d’un nouveau modèle de développement, pulsant à partir du centre.

Dans cette vision, chaque territoire incarne une vocation spécifique — agricole, logistique, minière, énergétique ou environnementale — tout en restant solidement connecté aux autres. C’est une manière de transformer la diversité géographique et économique du pays en une force intégratrice : un Congo à plusieurs cœurs, mais animé d’un seul souffle.

De cette vision émergent dix territoires pilotes, choisis non pour leur richesse actuelle, mais pour leur capacité à incarner la diversité et le potentiel du pays. Dix laboratoires vivants d’un Congo en mouvement, où l’État, les collectivités et les acteurs économiques s’allient pour transformer les vocations locales en leviers nationaux. Et c’est à Lomela, au cœur du Sankuru, que ce rêve prend racine — une localité appelée à devenir le cœur battant de la connectivité congolaise.

Lomela (Sankuru) — Hub logistique national. Au cœur du pays, Lomela s’impose comme le futur nœud logistique central d’un Congo interconnecté. Sa position stratégique, au croisement des grands axes Bosobolo–Lomela, Moanda–Lomela, Lomela–Aru et Lomela–Sakania, en fait une plaque tournante naturelle capable d’irriguer un intérieur longtemps resté à l’écart du réseau national. L’ambition est d’y ériger une plateforme intermodale complète, combinant routes, rail et voies navigables, doublée d’un back-office administratif pour fluidifier les flux commerciaux et douaniers grâce à un guichet logistique unique. Une zone franche de 50 à 100 hectares y accueillerait entrepôts standardisés, aires de stationnement pour poids lourds et connectivité numérique de haut niveau (fibre, 4G). Le développement de Lomela s’accompagnera de la création d’un terminal fluvial sec, d’une gare-fret et d’un data center provincial destiné à renforcer la chaîne d’approvisionnement intérieure. Un centre de formation aux métiers logistiques viendrait ancrer la compétence locale dans la durée. Pour donner corps à ce rôle pivot, l’État y installerait l’antenne nationale de l’Agence des corridors intérieurs, symbole d’une présence publique forte et d’une volonté de faire de Lomela non pas un simple passage, mais un véritable cœur battant de la connectivité nationale.

Aru (Ituri) — Carrefour du commerce transfrontalier. Aux confins du nord-est, Aru s’affirme comme un poumon commercial provincial, reliant la RDC à l’Ouganda et au Soudan du Sud. Sur ses plateaux agricoles, le sésame, le café et le poisson trouvent déjà leur chemin vers les marchés voisins. La mise en place d’un marché transfrontalier moderne, équipé de scanners douaniers et d’un mini-parc agro-industriel, visera à formaliser ces échanges et à les faire monter en gamme. Un parc intégré de douanes et de normes SPS doit suivre, consolidant la compétitivité de la province. En reliant Aru à Lomela par un corridor de plus de 1.300 km, le commerce frontalier gagne enfin une profondeur nationale. Ici, la sécurité et la fluidité frontalière s’appuient sur une présence renforcée de l’État, symbolisée par la coordination des douanes, de la police des frontières et des services vétérinaires.

Bosobolo (Nord-Ubangi) — Grenier vivrier et porte de l’Ouest. Bosobolo, sur la rive nord du Congo, devient le panier alimentaire de la nation. Maïs, manioc et riz y abondent, mais leur potentiel reste sous-exploité. En structurant un hub d’agrégation et de conservation doté de pistes de collecte, d’entrepôts modernes et de chaînes du froid, Bosobolo peut transformer sa vocation agricole en puissance economique. L’axe Bosobolo–Lomela, adossé au corridor fluvial Bumba–Basankusu–Mbandaka, offrira aux producteurs une ouverture nationale inédite. Le déploiement d’une cellule agricole provinciale et d’une base de sécurité rurale garantira la protection des récoltes, la stabilité des échanges et la présence concrète de l’État au cœur des zones productrices.

Moanda (Kongo Central) — Énergie et porte maritime. Moanda, à l’extrême ouest, se projette en pôle énergétique et logistique côtier. Porte d’entrée du pays sur l’Atlantique, elle concentre les activités parapétrolières, portuaires et halieutiques. Le projet de port sec connecté à Matadi et Banana, soutenu par des plateformes douanières numériques et un centre de sécurité maritime, modernise un littoral encore sous-capacitaire. À terme, l’installation d’un terminal roulier léger et d’un pôle énergétique hybride (solaire et haute tension) transformera Moanda en base stratégique d’exportation. Reliée à Lomela par plus de 1.600 km de corridor, la ville ancrera durablement l’hinterland à l’économie maritime nationale.

Sakania (Haut-Katanga) — Chaîne minière responsable. Sakania incarne l’industrie minière du futur, responsable et connectée. Dans cette porte d’entrée du cuivre et du cobalt, un parc d’entreprises locales de maintenance et de sous-traitance prendra forme, soutenu par une offre de formation en sécurité et environnement. À moyen terme, la création d’un centre de certification des minerais responsables et d’un cluster batteries rapprochera la transformation des ressources du lieu d’extraction. Le corridor Lomela–Sakania et l’intégration avec la SNCC et le réseau SAPP – le SAPP est un réseau régional interconnecté de compagnies d’électricité créé pour coordonner la production, la distribution et l’échange d’énergie électrique entre les pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) – assureront la compétitivité énergétique et logistique. Une brigade industrielle mixte, associant mines, environnement et sécurité, consolidera la gouvernance de ce hub stratégique.

Kasongo (Maniema) — Cacao, café et forêts intactes. Kasongo s’érigera en capitale de la transformation verte. Entre forêts et rivières, le cacao et le café s’y développent sous labels durables — « forêts intactes » et « commerce équitable ». Les centres de fermentation et de séchage, appuyés par des laboratoires de qualité, préfigurent l’émergence d’une filière nationale du chocolat et du café. L’axe Kisangani–Kasongo–Ubundu et les voies fluviales du Congo vont restaurer une connectivité à faible coût. Le déploiement d’une antenne environnementale et d’unités forestières spécialisées garantira la traçabilité et la durabilité, tout en valorisant la forêt comme capital économique et écologique.

Walikale (Nord-Kivu) — Mines 3T et renaissance verte. Walikale symbolisera la transition d’une économie minière grise vers une économie formelle et régénératrice. La formalisation des exploitations d’étain, tantale et tungstène s’accompagnera de la création de coopératives traçables, comptoirs agréés et brigades de reboisement. Une fonderie pilote et des crédits carbone communautaires ancreront la valeur ajoutée sur place. Le maillage sécuritaire — armée, police, justice mobile — constituera la première infrastructure de confiance, préalable à tout investissement. Reliée à l’anneau Walikale–Masisi–Rutshuru–Lubero–Bafwasende, la province redeviendra un acteur économique et écologique majeur.

Mbandaka (Équateur) — Forêt-bois durable et bioéconomie bleue. Mbandaka, à la confluence du fleuve et de la forêt, porte la promesse d’une bioéconomie bleue. La transformation locale du bois et la pêche continentale durable s’y conjuguent pour créer de nouveaux emplois verts. La modernisation des scieries et la mise en place d’une chaîne du froid pour le poisson ouvriront la voie à un centre d’excellence sur la forêt tropicale et à un mécanisme provincial de crédits carbone. Grâce au dragage et au balisage des voies navigables, Mbandaka deviendra un maillon clé de la compétitivité fluviale du pays. La présence d’une direction générale Forêts et d’une Garde fluviale y incarnera l’État dans sa mission de régulation et de protection.

Kabalo (Tanganyika) — Carrefour multimodal du centre-sud. À Kabalo, les rails rejoignent les eaux. Ce nœud stratégique rail–route–fleuve reconnecte le Katanga productif au reste du pays. Les quais modernisés, les ponts bascule et les hangars préfigurent un terminal fluvial de conteneurs, soutenu par des ateliers de maintenance du matériel roulant. Ce maillon central du réseau SNCC redonnera à la logistique congolaise une compétitivité perdue, notamment pour les vracs agricoles et miniers. Le déploiement d’une direction technique ferroviaire et d’une base logistique militaire assurera la pérennité de cette plateforme de transit national.

Uvira–Fizi (Sud-Kivu) — Agro-industrie et économie bleue du Tanganyika. Sur la rive du Tanganyika, Uvira et Fizi s’uniront pour bâtir une économie littorale résiliente fondée sur la pêche, l’agro-irrigation et les industries légères. Les débarcadères modernisés, les périmètres irrigués et les centres de métiers locaux structureront une chaîne poisson–lait–horticulture à forte valeur ajoutée. À terme, un parc agro-industriel pour le jus, le lait et la farine de poisson dynamisera l’emploi local. L’électrification, assurée par des micro-barrages et le solaire, renforcera cette autonomie productive. L’anneau Sud-Kivu (Fizi–Uvira–Walungu–Kabare–Kalehe) fait de ce territoire un pont économique provincial, soutenu par une base navale et une direction de l’hydraulique rurale.

Ces dix territoires ne sont pas des exceptions : ils sont les éclaireurs d’un nouveau modèle territorial. Leur spécialisation ne les isole pas ; elle les relie. Ensemble, ils dessinent la carte d’un pays où l’énergie de Moanda rejoint la logistique de Lomela, où les forêts de Mbandaka nourrissent les industries vertes de Kasongo, où les corridors miniers de Sakania croisent les chaînes agricoles de Bosobolo et les routes du commerce d’Aru.

Ce réseau, soutenu par les forces publiques, les infrastructures et la gouvernance locale, incarne une idée simple mais puissante : le développement n’est pas une addition de projets, mais une architecture d’équilibres. À mesure que l’État se déploie — ses services, ses forces, ses savoirs —, il réaffirme que chaque territoire compte, que chaque pôle porte une part de la souveraineté commune. Ainsi se dessine une trajectoire nationale où la proximité devient puissance, la diversité devient cohésion, et la géographie devient destin collectif.

Conclusion

Penser la spécialisation territoriale de la République démocratique du Congo sans tomber dans la fragmentation est un pari à la fois audacieux et nécessaire. À travers cette proposition visionnaire, il ne s’agit pas simplement de redistribuer les rôles économiques entre les provinces, mais de repenser en profondeur l’organisation de l’espace national. Ce modèle polycentrique, fondé sur la complémentarité des vocations provinciales et l’interconnexion fonctionnelle, rompt avec le schéma centralisé hérité du passé. Il redonne sens à l’idée d’unité dans la diversité, en substituant à une capitale surpuissante un archipel de pôles dynamiques, connectés et solidaires.

Cette approche exige toutefois plus qu’une réforme des infrastructures : elle appelle une transformation de la gouvernance, une présence accrue de l’État au plus près des citoyens, et une répartition stratégique des institutions. Car ce n’est qu’en assurant un maillage équitable – administratif, logistique, numérique et sécuritaire – que les provinces pourront se sentir pleinement intégrées dans le projet national.

En somme, la RDC a l’opportunité de se doter d’un modèle de développement profondément moderne, capable de conjuguer efficacité économique et cohésion nationale. Un pays où chaque territoire, fort de sa vocation propre, participe à une construction collective, harmonieuse et souveraine. Face aux risques de marginalisation, voire de fragmentation, c’est bien dans l’intelligence de l’organisation territoriale que réside la clé de la stabilité et de la prospérité futures du Congo.

Dr John M. Ulimwengu (CP)